Von Michael Stabenow

Was ist dieser Tage so alles geschrieben, gelobt und vor allem geschimpft worden über die Sparbeschlüsse der Arizona-Regierung! Uns wird geradezu schwindelig, wenn wir daran denken, wie vor der Streikkulisse dieser Tage mit einem Flickenteppich von Beschlüssen und mit Zahlen herumgewirbelt wird. Eines spüren wir jedoch: Soll der Staatshaushalt in den kommenden Jahren um mehr als neun Milliarden Euro entlastet werden, dann muss das seinen Preis haben. Nur welchen?

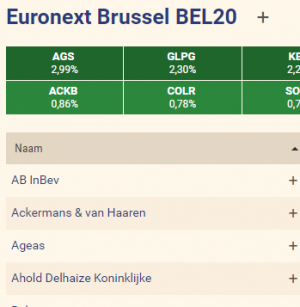

Wir können durchaus nachvollziehen, dass Premierminister Bart De Wever und seine Mitstreiter nach Wegen suchen, die aus dem Ruder gelaufenen Staatsfinanzen wieder auf den Pfad der haushaltspolitischen Tugend zurückzuführen. Ja, es macht sich auch nicht gerade gut, wenn Belgien mit der faktischen EU-Hauptstadt Brüssel zu den größten Haushaltssündern Europas gehört.

Und bald könnte das Königreich der Flamen und Wallonen mit Budgetminister Vincent Van Peteghem, einem flämischen Christdemokraten, sogar den Vorsitzenden der Euro-Gruppe der Finanzminister stellen. Ein Belgier, der sich dann federführend um Gedeih und hoffentlich nicht Verderb der Währungsunion kümmern muss.

Ein Vertreter des Landes, das derzeit wie fast kein anderes in der Eurozone tiefrote Zahlen bei den Staatsfinanzen schreibt, an der Spitze der Euro-Gruppe? Dieses Szenario passt doch bestens zu Belgien, wo der Surrealismus bekanntlich zuhause ist.

Apropos Surrealismus. Wie waren wir erleichtert, als wir Georges-Louis Bouchez, monatelang Störenfried der Haushaltsberatungen der Arizona-Koalition, am Montag mit breitem Grinsen auf dem Bildschirm entdeckten. „Das war gut gespielt – am ersten Tag des Streiks“, sagte der offenbar bestens gelaunte Parteichef der französischsprachigen Liberalen (MR) – als hätte es das hässliche Gezänk der vergangenen Wochen nie gegeben.

Ende gut, alles gut? 20 Stunden haben die Spitzen der Koalition – ohne Bouchez – verhandelt, ehe der Kompromiss zur mehrjährigen Haushaltsplanung stand. Ja, der von dem Liberalen bis aufs Messer bekämpfte sogenannte Index-Sprung bleibt aus, die Entwicklung von Löhnen und Gehältern an die Preissteigerungsrate gekoppelt – im Prinzip. Denn wer mehr als 4000 Euro monatlich verdient, das ist in Belgien gut die Hälfte der Einkommensbezieher, wird zweimal nur teilweise in den Genuss der Anpassung kommen.

Und jene von Bouchez ebenfalls abgewiesene Mehrwertsteuererhöhung, die es nach dem Willen von De Wever ordentlich in der Staatskasse klingeln lassen sollte, kommt ebenfalls nicht – auch im Prinzip. Wer es hören wollte oder nicht, dem posaunte der MR-Chef in die Ohren, dass der „Einkaufswagen sicher“ sei und es im Supermarkt bei den jetzigen Preisen bleiben werde.

Aber der Belgier tummelt sich bekanntlich nicht nur im Supermarkt, und irgendwie müssen die Haushaltslöcher gestopft werden. Zum Beispiel durch den Umsatz mit selbst abgeholten Fertiggerichte – von den Regierungsvertretern des offiziell niederländisch-, französisch- und deutschsprachigen Königreichs jetzt irgendwie verschämt auf Englisch als „Take- Away“ bezeichnet.

Dass sich dahinter ein geradezu niederträchtiger Angriff auf eines der höchsten belgischen Kulturgüter verbirgt, erkannten wir erst, als sich der Nebel um die Beschlüsse zu Gas- und Strompreisen, Index, Mehrwertsteuersätzen oder den Umgang mit Langzeitkranken einigermaßen gelichtet hatte.

Ja, wir konnten es kaum fassen, und doch steht es nun schwarz auf weiß fest: Die Mehrwertsteuer an der Frittenbude steigt von sechs auf zwölf Prozent. Der Preis für das klassische „paquet de frites“ oder „pakje friet“ wird wieder ein Stück weiter in die Höhe schießen – als handele es sich dabei nicht um ein „Grundnahrungsmittel“. Ausgerechnet Fritten! Aber in Belgien, der Heimat von Fritten und Surrealismus, hält man es offenkundig für möglich, durch den Verkauf der Nationalspeise gleichermaßen Bäuche wie auch Hausalthaltslöcher zu füllen.

Beiträge und Meinungen