[Klik hier voor de Nederlandse versie.]

Ein Gespräch mit Dave Sinardet.

Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Brüssel (VUB), wo er Themen wie „Demokratie und Nationalismus“ und „Belgischer Föderalismus“ lehrt. Er ist auch Professor an der UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, wo er auf Niederländisch unterrichtet. Zu Sinardets Forschungsschwerpunkten gehören Staatsreform, Nationalismus und mehrsprachige Demokratie. Er hat bereits zahlreiche wissenschaftliche Beiträge zu diesen Themen veröffentlicht. In seiner Dissertation (Universität Antwerpen, 2007) befasste er sich mit der Rolle der Medien in Bezug auf die „communautairen“ Probleme – das Verhältnis zwischen den Sprachgruppen – der belgischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist Dave Sinardet Kolumnist. Seit 2007 veröffentlicht er regelmäßig Kolumnen in belgischen Qualitätszeitungen, derzeit in De Morgen. Er ist einer der wenigen Intellektuellen, die in der öffentlichen Debatte auf beiden Seiten der belgischen Sprachgrenze aktiv sind, mit Vorträgen, Debatten und Medienauftritten. Sinardet wird auch häufig von internationalen Medien als Experte befragt.

Wir sitzen im Herzen Antwerpens, wo Sie schon immer gewohnt haben. Jahrzehntelang war die Stadt eine sozialistische Hochburg. Das hat sich gründlich geändert. Erst holte Vlaams Belang mehr als 30 % der Stimmen. 2018 holte die N-VA, die Neu-Flämische Allianz, mehr 35 %, Vlaams Belang dagegen nur noch 11,5 % – übrigens alle beide nationalistische Parteien. Regional und landesweit schneidet der Vlaams Belang in Umfragen sehr gut da? Und in Antwerpen?

Hier steht die N-VA des Bürgermeisters und Parteivorsitzenden Bart De Wever noch immer sehr gut da. In gewisser Weise sind die Antwerpener Wahlen ziemlich dröge. Wir wissen eigentlich schon, welche Partei am stärksten sein und den Bürgermeister stellen wird. Die große Frage, das gilt nicht nur für Antwerpen, lautet, mit welcher Koalition De Wever regieren kann. Derzeit gibt es eine Koalition der N-VA mit den Sozialisten und Liberalen. Die N-VA wird vielleicht etwas verlieren, während der Vlaams Belang etwas zulegen könnte. Die Sozialisten stehen auch nicht sonderlich gut da. Sie haben eine interne Krise durchgemacht und vorläufig haben sie auch keinen Spitzenkandidaten.

Und Open VLD, die Liberalen?

Der städtische Beigeordnete der Liberalen hat die Partei verlassen und tritt nun mit einer eigenen Liste an. Die CD&V, die flämischen Christdemokraten, hat auch keinen Spitzenkandidaten mehr. Es besteht durchaus die Chance, dass De Wever mit den Grünen in See stechen muss. Das wäre für ihn ein wenig ein Albtraum. Er hat nämlich die Grünen ein bisschen als die großen Feinde ausgerufen. Früher waren das für ihn die Sozialisten.

Und wie sieht es auf flämischer regionaler Ebene aus?

Es könnte sein, dass dort Vlaams Belang und die PVDA, die links der Sozialisten steht, so groß werden, dass man vier oder gar fünf andere Parteien für eine Koalition ohne Vlaams Belang braucht. Und das wäre für die N-VA sehr schwierig.

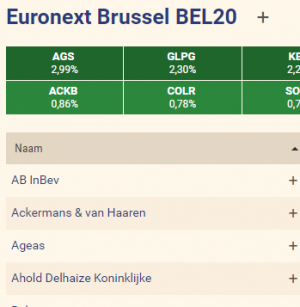

Laut Umfragen wird Vlaams Belang noch stärker werden. Die Partei holte 2019 auf föderaler Ebene schon 18 von 150 Sitzen in der Abgeordnetenkammer. Wie verändert sich das Stimmverhalten?

Eine der größten Verschiebungen hat es in den vergangenen 15 bis 20 Jahren zwischen N-VA und Vlaams Belang gegeben – erst vom Vlaams Belang zur N-VA, dann wieder zurück zum Vlaams Belang.

Welche Gründe gibt es dafür?

Sie unterscheiden sich nicht so sehr von denen des Erfolgs radikal rechter Parteien in den meisten europäischen Ländern. Der Erfolg des Vlaams Belang hängt vor allem mit den Themen Migration, Integration und Sicherheit zusammen. Er liegt aber auch an einer Art Frustration und Widerstand gegen das traditionelle politische System. Eine Zeitlang hat die N-VA diese Stimmung für sich nutzen können. Aus der Wahlforschung haben wir erfahren, dass N-VA-Wähler sehr oft gesagt haben, wir stimmen für Veränderung. 2019 hatten sich dann viele dieser Wähler wieder dem Vlaams Belang zugewandt, da sich inzwischen für sie gezeigt hatte: Die N-VA ist doch ein wenig zu einer traditionellen Partei geworden.

Und die N-VA gehört nun schon 20 Jahre der flämischen Regierung an.

Sie versuchen sogar, das ein wenig unter den Teppich zu kehren. Sie vermeiden es, im Wahlkampf daran zu erinnern, da es wohl nicht sonderlich gut ankäme, Also versuchen sie noch immer, sich vor allem als eine föderale oppositionelle Partei zu profilieren und die flämische Ebene so weit wie möglich aus dem Scheinwerferlicht zu halten. Früher war die N-VA dagegen, dass Regional- und Föderalwahlen zusammenfallen, weil sie der Meinung war, dass dadurch die Sichtbarkeit der flämischen Autonomie beeinträchtigt würde. Aber jetzt passt es ihnen strategisch sehr gut, den Blick nicht zu sehr auf die flämische Regierung zu richten.

Und wie sieht es im Süden des Landes aus?

Im französischsprachigen Belgien geschieht etwas sehr Merkwürdiges – dass dies bis auf wenige Ausnahmen die einzige Region in Europa ist, in der es keine starke radikale Rechte gibt.

Wie kommt das?

Es liegt keineswegs daran, dass die frankophonen Belgier eine andere Meinung zu Migration und Integration hätten. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die Meinungen auf beiden Seiten der Sprachgrenze sehr ähnlich sind – übrigens auch bei anderen Themen – und dass es daher auch im Süden einen Nährboden für eine rechtsradikale Partei gibt. Aber es gibt kein überzeugendes Angebot: Es gibt keine charismatischen Persönlichkeiten. Und wenn eine rechtsradikale Partei gegründet wird, spaltet sie sich oft bis zur nächsten Wahl in drei Parteien, weil sich die Spitzenleute gegenseitig nicht ausstehen können. Außerdem gibt es die mediale Brandmauer: Rechtsradikale Parteien werden in den französischsprachigen Medien nicht erwähnt. Das spielt sicherlich eine Rolle, wobei die Frage ist, ob dieser ´cordon mediatique`auch deshalb aufrechterhalten werden kann, weil es keine starke rechtsradikale Partei gibt. Außerdem ist es der PS, den frankophonen Sozialisten, besser als anderen sozialistischen Parteien in Europa gelungen, ihre traditionelle Wählerschaft aus der Arbeiterschaft durch eine starke Präsenz vor Ort und einen klassisch linken Diskurs bei der Stange zu halten. Und die Wähler, die immer noch eine Alternative gegen das Establishment wollen, können sich an die PTB/PVDA wenden: Tatsächlich zeigt sich, dass sich diese Wähler nicht unbedingt wesentlich von den Wählern des Vlaams Belang unterscheiden. Auch ein Teil der PTB-Wähler steht der Migration kritisch gegenüber.

Könnte der Vlaams Belang auch an die Macht kommen?

Das ist aber nur mit der N-VA möglich, und die N-VA äußert sich sehr zweideutig zu einer möglichen Koalition mit dem Vlaams Belang. Die Tür dazu ist mal einen Spalt, mal etwas weiter geöffnet. Man pflegt bewusst diese Zweideutigkeit, da die Partei selbst uneins ist, ob eine Koalition mit dem Vlaams Belang eine gute Sache wäre. Manche sind nicht dafür, andere hingegen schon. Wenn man sich daher für das eine oder das andere ausspräche, dann drohte man immer jemanden zu verlieren. Bart De Wever hat in den vergangenen Wochen die Tür wieder ein bisschen geschlossen. Ich denke, das hat vor allem strategische Gründe: Er versucht, sich in diesem Wahlkampf sehr stark auf Mitte-Rechts-Wähler zu konzentrieren, denn er weiß, dass die radikale Rechte nicht zurückgewonnen werden kann. Aber indem er sich vom Vlaams Belang distanziert, macht er es ironischerweise wahrscheinlicher, dass beide zusammen eine Mehrheit gewinnen, weil sie so unterschiedliche Wählerschichten ansprechen.

Seit einem Jahr gibt es kaum Verschiebungen in den Umfragen. Vlaams Belang steht klar besser als die N-VA da. Kann sich daran noch etwas ändern?

Ich sage immer: eine Woche ist eine lange Zeitspanne in der Politik. Es ärgert mich, dass man so tut, als ob die Wahlen bereits stattgefunden hätten und man bereits Koalitionen bilden würde. Umfragen schaffen im Übrigen eher Realitäten, als dass sie diese widerspiegeln, denn es gibt viele methodische Probleme mit den Umfragen. Dennoch gibt es meines Wissens keine Umfrage, nach der es eine ausreichende Mehrheit gäbe, um eine stabile Koalition zwischen N-VA und Vlaams Belang zu bilden. Nötig wäre nämlich mehr als nur eine Mehrheit, sondern vier oder fünf Sitze zusätzlich. Überdies denke ich, dass die N-VA letztlich wohl auf die eine oder andere Weise föderal an die Macht kommen will. Sie wissen auch, sollten sie auf flämischer Ebene ein Bündnis mit dem Vlaams Belang eingehen, dass dies ihr föderales Narrativ konterkarieren würde – nicht zuletzt aus Sicht der französischsprachigen Parteien.

Die N-VA strebt Schritte in Richtung einer weiteren Staatsreform an, aber dafür braucht man doch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Vlaams Belang und die PVDA haben zusammen schon 30 der 150 Sitze. Wenn wir den Prognosen Glauben schenken, dann wird die Anzahl noch höher liegen, vielleicht sogar bei 45 Sitzen. Das bedeutet, dass man mehr als 100 Sitze, also fast alle anderen Parteien benötigt. Niemand mit auch nur ein wenig Vernunft glaubt, dass so eine echte Staatsreform mit einer Grundgesetzänderung möglich ist. Auch Bart De Wever hat bereits gesagt: Lasst uns probieren, vielleicht auf Grundlage einer üblichen Mehrheit eine Art von Staatsreform zu erreichen. Dabei sucht man nach Strategien, um beispielsweise nicht offiziell rechtlich Befugnisse zu übertragen, sondern innerhalb des heutigen föderalen Rahmens, Das nennt sich asymmetrische Politik, wobei man zum Beispiel zwei Minister für Beschäftigung hätte. Aber noch mehr Minister? Das der Bevölkerung zu verkaufen, erscheint mir sehr schwierig, aber da könnten sie eine andere Lösung finden.

Kommen für die Übertragung von Befugnissen an die Regionen noch andere Themen in Betracht?

Ja, die Gesundheitsfürsorge, die ist das wichtigste Anliegen der Christdemokraten: Die Pflege ist so ziemlich die letzte Bastion, die noch fest in der Hand des christlichen Pfeilers in Flandern ist. Wenn man dieses Thema also weiter in Flandern vorantreibt, stärkt man die Schlagkraft dieses Pfeilers weiter. In der PS gibt es dann wieder die Bereitschaft, über die Justiz zu sprechen.

Warum sieht man im Straßenbild so wenig vom Wahlkampf?

Er findet an allerlei anderen Stellen durchaus statt. Es werden Debatten in Schulen, in der Zivilgesellschaft organisiert. Es gibt auch allerhand Initiativen – zum Beispiel rings um Erstwähler.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?

Sie sind sicher für die junge Generation sehr wichtig. Das führt dazu, dass der Wahlkampf wahrscheinlich noch mehr zerfasert ist als in der Vergangenheit. Über soziale Medien lassen sich zielgerichtet Botschaften verbreiten. Es gibt nicht mehr den einen großen Wahlkampf, den jeder über die traditionellen Medien verfolgt. Soziale Medien eignen sich besonders gut für kurze, nicht subtile Botschaften. Der Algorithmus von TikTok zum Beispiel fördert Nachrichten, die viele Emotionen vermitteln. Es ist daher kein Zufall, dass Vlaams Belang und PVDA dort besonders beliebt sind. Auf TikTok haben die Abgeordneten der radikalen Rechten und der radikalen Linken mehr Follower und Likes als alle anderen zusammen, obwohl sie weniger als ein Sechstel des Parlaments ausmachen.

Der private Fernsehsender VTM strahlt das Programm „Het Conclaaf“ aus. Dazu sind sieben politische Spitzenvertreter in ein Schloss eingeladen worden – darunter einige, die sich spinnefeind sind.

Das ist eines von vielen Beispielen für die weitreichende Vermischung von Politik und Unterhaltung in Flandern. Alles in allem ist die Sendung “Het Conclaaf” immer noch recht gehaltvoll. Aber wir haben auch Parteivorsitzende, die an einem Gesangswettbewerb teilnehmen in ein Kaninchen-Outfit schlüpfen, als Dragqueen auftreten oder in einem Quiz zehn verschiedene Arten von Kot erkennen können. Ich stehe solchen Formaten ziemlich kritisch gegenüber, weil man auf diese Weise Einfluss darauf nehmen kann, welche Art von Politikern populärer wird.

Wie glaubwürdig sind die Medien und Politiker, die sich auf dieses Spiel einlassen?

Wäre ich Parteivorsitzender, würde ich mir natürlich auch in ein Kaninchen-Outfit kleiden. In so einem Programm kann ich unverzüglich eine Million oder auch mehr Menschen erreichen, die ich sonst nicht erreichen könnte, die aber wählen gehen müssen. Aber ich meine, dass Medien vielleicht etwas vorsichtiger damit umgehen sollten. Andererseits ist es wichtig, dass Medien Anstrengungen unternehmen, die Politik den Menschen näherzubringen. Ich frage mich jedoch, ob das so tatsächlich geschieht. Geht es da tatsächlich noch um Politik? Aber diese Art von Programmen hat einen großen Einfluss auf die Politik – mehr als seriöse politische Debatten, die sich 200000 Menschen anschauen.

In Flandern wurde jetzt die Wahlpflicht bei Kommunalwahlen abgeschafft. Was könnte sich ändern, gäbe es in ganz Belgien keine Wahlpflicht mehr?

Oft wird gesagt, Stimmen für den Vlaams Belang seien gegen die Politik gerichtet. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass die Menschen häufig mit dem Programm des Vlaams Belang übereinstimmen, jedenfalls in Bezug auf Migration, Integration und Sicherheit. Das Communautaire, das flämisch-nationalistische, das ist eine andere Sache, das ist kein triftiger Grund, für den Vlaams Belang zu stimmen. Die Menschen dürften auch ohne Wahlpflicht ihre Stimme abgeben. In den meisten europäischen Ländern gibt es sie nicht, wohl aber starke, radikal rechtsgerichtete Parteien. Daher denke ich nicht, dass dies ein Wundermittel ist, den Vlaams Belang weniger stark werden zu lassen.

In Belgien gibt es oft Kinder von Politikern, die ebenfalls in die Politik gehen.

So ist es, vor allem Söhne, manchmal auch Töchter bekannter Politiker. Das ist in Belgien sehr weit verbreitet. Alexander De Croo, der heutige Premierminister, ist der Sohn des bekannten Politikers Herman De Croo. Sein Vorgänger Charles Michel ist der Sohn des früheren Außenministers Louis Michel. Zeitweise waren mehr als die Hälfte der Parteivorsitzenden, der mächtigsten Personen in Belgien, Söhne oder Töchter bekannter Politiker.

Was halten Sie von diesem Phänomen?

Das ist etwas problematisch. Nicht, dass diese Menschen nicht von vorneherein unbegabt sind. Aber es ist schon klar, dass es ihre familiären Bande erleichtern, in die Parlamente zu kommen oder Minister zu werden.

Auf der politischen Bühne tummeln sich auch viele Menschen, die aus den Medien, der Wissenschaft oder auch Schönheitswettbewerben bekannt sind. In Flandern werden sie BV, bekende Vlamingen – bekannte Flamen – genannt.

Auf flämischer Seite ist dies zum Teil auf die Vermischung von Politik und Unterhaltung zurückzuführen. Gerade sprachen wir darüber, dass Politiker bekannte Flamen werden. Das liegt daran, dass sie neben Schauspielern, Sängern und Sportlern in Unterhaltungsprogrammen auftreten. So werden Politiker zu BV und umgekehrt BV auch zu Politikern.

Premierminister De Croo ist ziemlich beliebt, zumindest im französischsprachigen Landesteil. Aber seine Liberalen schneide in den Umfragen schlecht ab. De Croo steht nur in Flandern zur Wahl und wird da oft als jemand gesehen, der sich nicht genug für flämische Interessen einsetze.

Das ist ein bisschen undifferenziert. Ich denke, dass ihn vor allem ehemalige Wähler der Liberalen als jemanden sehen, der sich nicht genug für liberale Interessen einsetzt. Aber es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. De Croo ist beliebter bei Französischsprachigen, während Charles Michel als Premierminister von einer französischsprachigen Partei zu einem bestimmten Zeitpunkt bei flämischen Wählern beliebter war. Leider gibt es keinen föderalen Wahlkreis, so dass die beiden keine Stimmen von den Wählern erhalten konnten, bei denen sie am beliebtesten waren.

Für eine Mehrheit sind mindestens 76 der 150 Sitze erforderlich. Bart De Wever sagt: eine Stimme für den Vlaams Belang führt zu Vivaldi 2.

Das höre ich ihn tatsächlich sagen: Schaut, Vivaldi steht schon fürs Weitermachen bereit, möglicherweise mit Les Engagés, und wir sind die einzige Rettungsboje dagegen. Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass es erneut zu einer Art von Vivaldi-Regierung kommt, nämlich eine mehrfarbige Mehrparteienkoalition, aber dann eine mit der N-VA. Ich höre einige Parteien sogar sagen, lieber mit der N-VA als mit den Grünen. Eine Spur könnte daher sein, die drei traditionellen Familien plus die traditionelle Partei, die zuletzt dazu gestoßen ist: die N-VA. Als Gigaldi habe ich das schon bezeichnet. Aber es hängt auch davon ab, wie radikal die N-VA sich selbst positionieren wird. Sollten sie sagen, dass das Communautaire wirklich am wichtigsten ist – ja, dann glaube ich, dass die anderen darüber wohl weniger erbaut sein werden. Und dann bleibt schließlich noch die Frage: Ist die N-VA unumgänglich?

Wie lange wird sich die Regierungsbildung hinziehen?

Vielleicht werden auch Rekorde bei der regionalen Regierungsbildung gebrochen. Am 10. Juni beginnt nämlich der Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 13. Oktober. Die Regierungsbildungen werden da hineingezogen. Wird die N-VA geneigt sein, den Vlaams Belang vor dem 13. Oktober in die Opposition und damit möglicherweise dem Wahlkampf der Partei Extraschwung zu verleihen? Gleiches gilt

für PS und PTB auf französischsprachiger Seite. Je nachdem, wie die Karten dann verteilt sind, kann es sicherer erscheinen, die Entscheidungen noch etwas hinauszuschieben – auch wenn sie dann an die Koalitionsbildung in großen Städten gekoppelt werden können. Wir wissen, dass De Wever gerne dieselbe Koalition hätte – sowohl in Antwerpen als auch auf flämischer und föderaler Ebene. Mit etwas

Hinauszögern kann man das vielleicht auch miteinander verknüpfen.

Und wie hängt das alles mit der föderalen Ebene zusammen?

Die N-VA hat nun noch ausdrücklicher als 2019 gesagt: Eigentlich ist die flämische Regierungsbildung von der föderalen abhängig – was für eine nationalistische Partei schizophren anmuten kann und widersprüchlich ist, da die flämische Ebene auf die Art der föderalen untergeordnet wird. Man möchte jedoch gerne regional und föderal dieselbe Koalition. Und die N-VA will wissen, ob sie föderal dabei sein wird, ehe sie einen Beschluss über eine Regierung mit dem Vlaams Belang auf flämischer Ebene trifft. Das Problem ist natürlich, dass das sehr lange dauern könnte. Deshalb sagt De Wever: wir müssen schon schnell ein Mini-Kabinett bilden. Dann ist er sicher, dass er dabei sein kann. Aber ich denke nicht, dass andere Parteien darüber sofort in Begeisterung ausbrechen werden. Es ist auch eine merkwürdige Idee: De Wever will,

dass sich dieses Mini-Kabinett nur mit dem Haushalt befasst. Aber da rührt man natürlich an alle anderen Zuständigkeiten. Und deshalb müsste man selbst über eine solche Konstruktion gründlich verhandeln. Daher dürfte es föderal sehr lang dauern.

Gibt es Überlegungen, die Regierungsbildung zu beschleunigen?

Es wurde sogar ein parlamentarischer Ausschuss gebildet, der sich damit beschäftigt hat. Ich wurde dort gemeinsam mit Kollegen dazu eingeladen, Vorschläge zu machen. Leider ist damit nichts geschehen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man ein Druckmittel bekommt, denn die belgische Politik leidet chronisch daran, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Man könnte zum Beispiel nach sechs Monaten sagen:

zurück an die Urnen! Nicht weil Neuwahlen eine gute Idee wären, sondern vielmehr, weil Parteien, denen es nicht gelungen ist, eine Regierung zu bilden, sich dann nicht zur Wahl stellen wollen. Ein anderer Vorschlag, den ich habe, um Druck auszuüben, läuft darauf hinaus, die Parteienfinanzierung degressiv zu verringern. Das wäre umgehend ein Weg, die Parteienfinanzierung, eine der stattlichsten in Europa, etwas

angemessener zu gestalten.

Die N-VA tritt in Wallonien mit eigenen Kandidaten an. Warum?

Eigentlich ist gut, dass Parteien im ganzen Land antreten, wenn sie das ganze Land regieren wollen. Ich finde, dass es nun eine Demokratiedefizit gibt. Parteien können ein ganzes Land regieren, sind aber nur gegenüber rund einer Hälfte der Wähler rechenschaftspflichtig, während die Wähler lediglich die Hälfte der Parteien, die sie regieren, bewerten können. Und deshalb bin ich für einen föderalen Wahlkreis

Aber die N-VA will das nicht.

So ist es, und das ist intellektuell nicht schlüssig. Wenn die N-VA sagt, wir möchten föderal regieren, auch um die französischsprachigen Wähler werben und dort unsere Ideen in die Debatte einbringen, dann denke ich: ok, das ist eine gute Sache. Aber dann muss man auch für einen föderalen Stimmbezirk sein, denn nur dann kann es wirklich möglich sein. Nun müssen sie in Wallonien mit völlig unbekannten und

zuweilen auch am Rande stehenden Kandidaten antreten, die meisten wohnen übrigens in Flandern. Bei einem föderalen Wahlkreis könnte Bart De Wever im ganzen Land zur Wahl stehen und seine Positionen erklären. Es ist doch ein wenig paradox. Ich denke eigentlich, dass sie auf dieser Weise die MR schwächen möchten.

Also die französischsprachigen Liberalen, mit denen die N-VA zwischen 2014 und 2018 regiert hat?

Auf den ersten Blick wirkt es doch sehr merkwürdig.

Die MR ist die Partei, die der N-VA sozioökonomisch am nächsten steht. Aber dann zeigt es sich vielleicht letztendlich doch, dass das Sozioökonomische, obwohl sie damit Wahlkampf betreiben, für die N-VA nicht das Wichtigste ist, sondern eigentlich doch das Communautaire. Und auf diesem Gebiet ist die PS – die am stärksten regionalistisch geprägte Partei im Süden, der beste Bündnispartner.

Wie kommt es, dass im Wahlkampf so wenig von der Staatsreform die Rede ist?

Man spricht nicht darüber, weil man eigentlich weiß, dass es die flämischen Wähler kaum interessiert. Und dann, am 9.Juni, wird man plötzlich sagen, dass die Hälfte der Wähler nun für eine Staatsreform gestimmt hat? Das ist doch eigentlich eine sehr paternalistische und elitäre Art, dann zum Ausdruck zu bringen: der Wähler ist zu dumm, das zu begreifen, aber nun werden wir sein Stimmverhalten uminterpretieren.

Und der Konföderalismus?

Auch die N-VA spricht kaum darüber. Im Programm steht dazu beinahe nichts. Im Wahlkampf legen sie keinen Nachdruck darauf. Sie wissen, dass es wenige interessiert. Migration? Ja, das ist das Thema des Vlaams Belang. Daher konzentrieren sie sich auf ein sozioökonomisch sehr liberales Programm, um so Opposition gegen Vivaldi zu betreiben. Auch der Vlaams Belang richtet sich sehr wenig auf die flämische Unabhängigkeit aus, sondern vor allem auf Migration und Integration. Wir befinden uns in der paradoxen Lage, dass wir uns auf eine Mehrheit für zwei flämisch-nationalistische Parteien zubewegen, während sich aus der Wahlforschung ergibt, dass eigentlich sehr wenige Wähler für diesen flämischen Nationalismus stimmen.

Die Fragen stellten Jürgen Klute und Michael Stabenow

Siehe auch:

„Es gibt keine Mehrheit für die Spaltung Belgiens und keine Zweidrittelmehrheit für eine Staatsreform“

Gespräch mit dem Staatsrechtler Christian Behrendt. Geboren wurde er 1974 in Bonn, aber seit fast drei Jahrzehnten lebt er in Belgien. Behrendt wurde 2008 Lehrstuhlinhaber an der Universität Lüttich (ULg), lehrt aber auch an der Katholischen Universität Löwen (KUL). Der Jurist hat sich auch als Berater des über die Einhaltung des Rechts wachenden Belgischen Staatsrats einen Namen gemacht und ist seit 2023 deutscher Honorarkonsul in Lüttich.

“Bart De Wever befindet sich auf einer Gratwanderung“

Gespräch zu den belgischen Parlamentswahlen am 9. Juni mit Pascal Delwit, Politikwissenschaftler an der Université Libre de Bruxelles (ULB) und dem dort ansässigen Centre d´étude pour la vie politique (CEVIPOL).

Beiträge und Meinungen